Juanita Uribe

Estudió psicología, es escritora y columnista. Ha publicado textos literarios y de opinión en medios digitales e impresos, y ha sido premiada en concursos de escritura creativa. Su trabajo combina divulgación científica e histórica con crítica social y política.

•

Escribí esto hace un año. No ha perdido vigencia. Si acaso, ha crecido como hongo en las grietas del espectáculo.

He vuelto a este prostituido lugar. He regresado como puta con su chulo al despeñadero. Anticipando la llegada y el fatídico final de un destierro.

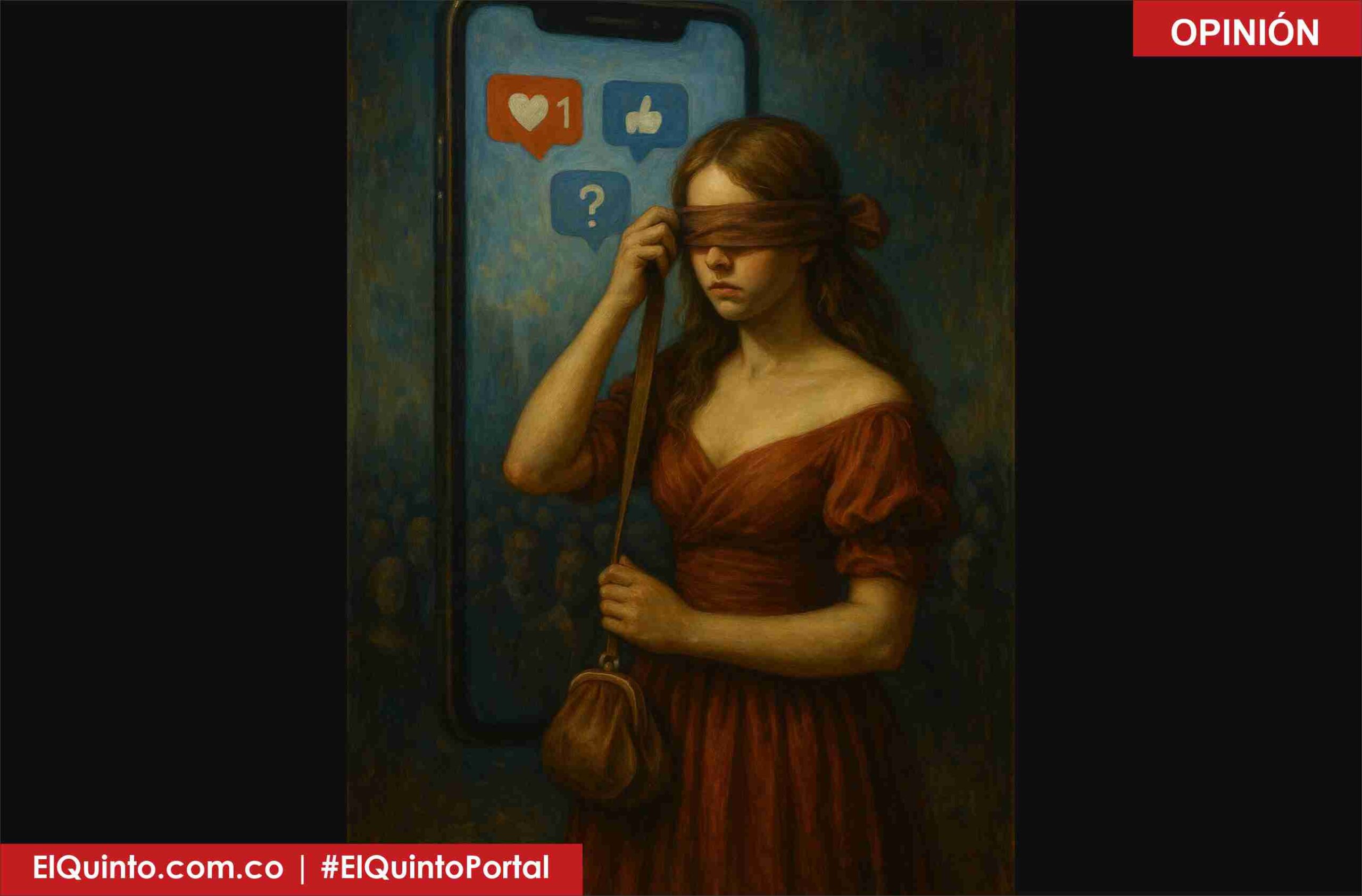

Desgraciada, porque sin este lugar uno se acerca mucho más a su ‘yo’ verdadero. Por acá solo hay un abismo entre lo real, distorsionando el no poder diferenciar los gusanos que se reproducen después de un entierro y el bonito color azul del cielo. Aquí, como en Instagram, da igual la fachada de una casa destrozada por dentro; no tiene importancia desde que les generemos las mayores ganancias en dinero. Así que anda, a ponerte linda, a mostrar el culo y posar con el mejor disfraz, ¿pero, qué digo? ¡Perdón! El mejor atuendo. Y más vale que sea de marca, para así impresionar a los que no pueden permitirse ni un par de sandalias, ni para aquellos que, tras una jornada de sol y trabajo, apenas logran comprarse de paja un sombrero. Mientras tú nos muestras las carteras lujosas de cuero que te llevan a ti colgando como un llavero.

Regreso aquí a ver este espectáculo grotesco. ¿Y qué hacemos con nuestro tiempo? Selfies, likes, selfies, comentarios, selfies y todo el innecesario prontuario de una serie anecdótica de periódicos pasajeros, rancios, vencidos, se olfatean bien a feo… otra serie de trivialidades que huelen a decadencia. Que a nadie le importa, ni siquiera a tu madre. Y digo para mis adentros: “Deja de perder tu tiempo con Facebook”.

¿A qué volví? A exprimir más las ubres de mi pensamiento para ganar adeptos. ¿Y para qué? Para nada, para alimentarme de sus fétidas leches, mi ego.

Qué podredumbre ver de lejos mi comportamiento.

Esa imperativa necesidad de reclamar lo que no es nuestro, pero lo arrebatamos en competir como cerdos por migajas de reconocimiento.

En un mundo donde cualquier caricatura es inversionista de la bolsa y, con un traje de éxito, te quiere vender su estrategia de hombre de negocios… pero a lo lejos se percibe que no es más que un pobre pendejo. Eso sí: lleno de seguidores que le creen el cuento, aludiéndole y comparándole con Einstein. Así de engrandecido lo tienen, que el título no lo bajan de genio. ¡Ja! Por aquí cualquiera es creador de contenido: donde me hago una lipo y quedo con el cuerpo de una oh-diosa, aunque la grasa contenida nuevamente se me quiera salir como un pedo.

Destrozando mi autoestima, sin poder ya siquiera saber quién soy, en ese intento sórdido de recuperar una identidad creada, generada y tan industrializada.

Más fofa, más tonta, más perezosa, donde me inyectan la grasa sacada como si estuvieran rellenando empanadas, mientras ellos limpian su excremento con mi dinero y suben de mi cuerpo celulítico un video que les promocione su negocio de cuerpos esbeltos y perfectos. Un par de series de fotos mostrando mi “escultural” cuerpo, y ¡boom! La grasa se distribuye queriendo en cualquier momento reventar. Y ese será todo el recuerdo. ¡Pero, servidores míos! Mi cuerpo no es más que la disciplina en un gimnasio, la sana alimentación, la rutina y dedicación, mientras las chicas y mujeres viven pensando en pagar mi suscripción. ¡Ay de tu hambriento y desnutrido intelecto! Que ni con toda tu grasa es suficiente para su satisfacción.

La sociedad, insaciada de sí misma, ensimismada, retardada, aplaudiendo a cualquiera que le regale la levadura que le dará la muerte prematura a su razonamiento.

Multiplicar seguidores, multiplicar el dinero, multiplicar la audiencia, multiplicar la popularidad… y así mismo la ansiedad y el desasosiego.

Pero aquí estoy, otra vez dándome contra el espejo. Escribiendo desde la emoción, sin filtrar con vaselina, aceite para carros o —ya ustedes verán— si del más ordinario aceite para cocina. Voy a recorrer una a una sus calles, sus callejones sin salida, sin disculparme por lo que pienso, ni por lo que hago, ni por lo que diga.

Echémonos otro rato de más tragos amargos. Finjamos que en nuestras vidas todo es dicha, placer, perfección, alegría y bendición. Pero ¡qué carajos! A aparentar que, mientras se obtengan esos likes que no sirven sino a modo de escupitajos, yo me doy por bien servida de recibir sus críticas y seguir desnudando el cuerpo en los textos. Y que algunos digan: “Uy, pero qué escribe bien raro, bien extraño”. Sigamos subiendo fotos de nuestros viajes, comidas, paseos, tetas en fiestas, títulos universitarios, agrandando nuestros logros y hasta mintiendo como damiselas… que sin estos pasteles que ofrecemos, no podríamos construir relatos que sostengan distraernos de la muerte, de la decadencia en consecuencia de nuestros actos.

En un lugar y tiempo donde todo brilla por la autodeterminación, la subjetividad, la idiosincrasia colectiva, ofreciéndonos como filántropos, almas de la caridad, tan afanados en demostrar solo la bondad de nuestra humanidad y su luminosidad, con el pacto nauseabundo positivo del éxito. Cómo elaboramos nuestros perfiles y le dedicamos tanto tiempo al afán de demostrarle a los demás que nunca antes nuestras bondades y virtudes se habían elevado hasta propasar hasta a los mismos dioses: al mismo Zeus en el ocaso y al mismo Narciso ahogado en su vanidad. Perdida y pérfida nuestra identidad.

Al final de nuestros días, todos iremos a parar al mismo saco: olvidados y marchitos, sin poder levantar nuestras manos y mucho menos recibir los pulgares arriba de aquellos en este circo digital romano, pensando que iremos rumbo al estrellato.

Dictarán ustedes si merezco morir o vivir en cada publicación, y me destrozarán como el César a sus súbditos en la arena, mientras seguimos en el juego… en el maldito juego del autoengaño.

He vuelto.

No por nostalgia, ni por necesidad.

He vuelto como vuelven las putas viejas al burdel: no a trabajar,

sino a mirar desde la puerta cómo el espectáculo sigue igual de podrido,

solo que ahora con luces LED y filtros de Instagram.

He regresado a este cabaret de carne pixelada,

donde el alma se alquila más barato que el cuerpo.

Donde lo real se disuelve entre comentarios vacíos,

fotos editadas

y egos inflados como pez globo a punto de estallar.

Aquí, entre selfies y sermones de autoayuda,

se cuece la decadencia entre cloroformo emocional,

a grasa reinyectada en cuerpos que no se soportan ni en el espejo.

No es que este lugar haya cambiado.

Es que el disfraz se sofisticó.

Ya no es un prostíbulo cualquiera.

Es el nuevo templo.

El altar del yo.

Y cada “like” es una hostia bendita que a nadie redimió.

Porque aquí seguimos:

exhibiéndonos como carne en vitrina,

mendigando aprobación,

convencidos de que posar es existir

y que la muerte solo llega cuando se nos va la conexión.

Y yo, que lo vi todo, que fui puta, cliente y espectáculo,

me paro frente a este prostíbulo con el pudor hecho trizas,

sin maquillaje ni filtros,

y les grito lo que nadie quiere oír:

Creímos ser únicos, auténticos, inmortales,

y terminamos siendo hashtags…

en tumbas digitales.

Deja una respuesta