Miguel Castillo Fuentes

Autor de: Peces para un acuario (2010),Tres hombres solos (2013) y El resplandor de la derrota (2018). Actualmente es editor de narrativa en Ambidiestro Taller Editorial

•

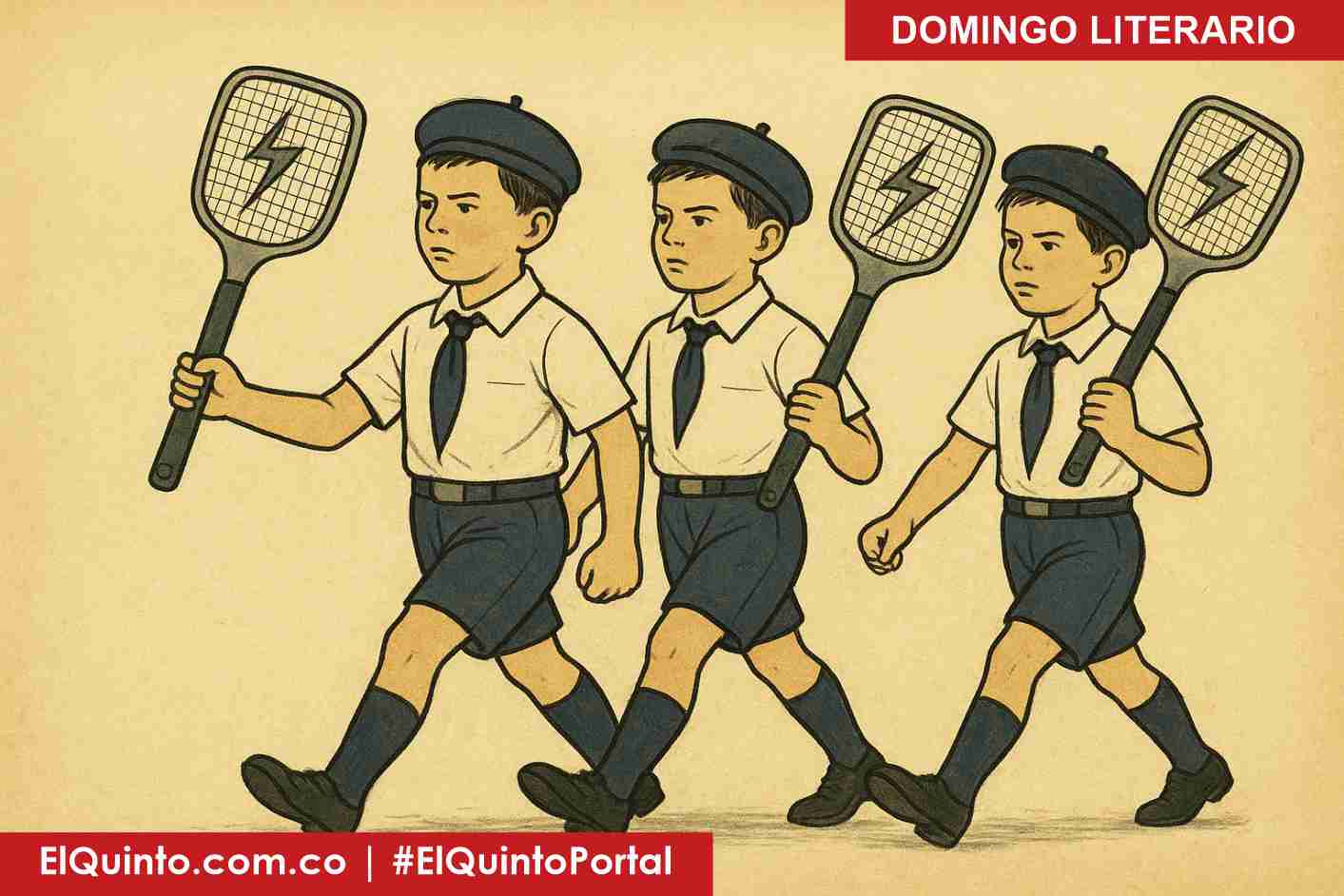

Cuando se declaró la guerra a las moscas, fui el primero de mi clase en ponerme de pie y jurar, después de cantar el himno patrio, el pronto fin del enemigo. En esos días, el ejército libraba una guerra feroz contra un país enemigo. Todas nuestras fronteras eran atacadas sin piedad, pero el peor de todos nuestros adversarios, el más peligroso, estaba a la vista en cada esquina de nuestras ciudades, donde las marchas militares eran apenas una despedida con música, pañuelos y flores para los soldados.

Según el informe del Ministerio de Salud y Guerra, leído por la profesora de biología, las moscas infestaban los alimentos con enfermedades propias del enemigo. Por esta razón, eliminarlas era necesario para conseguir la victoria de nuestra nación. Recuerdo que fue un tiempo hermoso, unos días en los que fuimos felices porque los niños corríamos de un lado a otro con los matamoscas eléctricos en nuestras manos, zarandeándolos por el aire como si jugáramos tenis contra Dios.

Primero se oía el ruido de sus alas, a mil aleteos por segundo; luego, el chasquido eléctrico y la mosca cayendo al suelo con la misma apariencia de una piedra en el agua. El Gobierno prometió una Medalla al Mérito a quien matara la mayor cantidad de enemigos y, para demostrar que merecía el premio, recogí cada mosca que liquidaba con mis raquetazos. Así fue como me convertí en el asesino más grande del mundo: los periódicos publicaron mi foto rodeado por los cadáveres de millones de moscas, mientras que el presidente, en discurso televisado, pronunció mi nombre como ejemplo para las tropas que luchaban en algún sitio lejano a mi montaña de enemigos muertos.

Deja una respuesta