Juanita Uribe

Estudió psicología, es escritora y columnista. Ha publicado textos literarios y de opinión en medios digitales e impresos, y ha sido premiada en concursos de escritura creativa. Su trabajo combina divulgación científica e histórica con crítica social y política.

•

No lamento la muerte de alguien que no es cercano a mí. Nunca lo he hecho. Los únicos que realmente padecen esa pérdida son sus seres más cercanos: familia, allegados, amigos. Sin embargo, sí es lamentable el asesinato.

No me interesa fingir un dolor que no siento para quedar bien. Sería hipócrita decir que lo lamento en lo personal, pero sí me estremece la forma en que ocurrieron los hechos. Un asesinato cometido por un menor de edad, a plena luz del día, frente a decenas de testigos, nos obliga a mirar de frente la podredumbre de un país que fabrica verdugos antes que ciudadanos. Esto debería bastar, incluso para quienes no simpatizaban con su discurso, para al menos guardar silencio.

No me puedo alegrar de la muerte de alguien a quien algunos consideran “facho”. No la lamento en términos afectivos, bien pudo morir de una enfermedad y me sería indiferente, pero lo mataron. Y lo mataron de forma brutal. Dejando atrás a una esposa y a unos hijos. Alegrarme de esto no me haría revolucionaria ni valiente, sino estúpida, retrógrada e incongruente.

Lo que lamento es el asesinato. La violencia ejercida por un niño. Y el vacío que dejó. Porque esto no es la historia de un hombre que muere, sino el retrato de un país enfermo que, mientras discute si el muerto era bueno o malo, deja crecer en silencio a los próximos verdugos.

Y es aquí donde nos enfrentamos a la hipocresía colectiva: esa capacidad de convertir cualquier tragedia en un espectáculo ideológico. Para unos, la muerte se vuelve una bandera política que sirve para reclamar justicia solo si el muerto “les pertenece” ideológicamente. Para otros, la muerte ajena es motivo de celebración si el fallecido representa lo que odian. En ambos casos, la humanidad se evapora y lo único que queda es la instrumentalización del cadáver.

Mientras tanto, la pregunta incómoda sigue sin respuesta: ¿qué está pasando con la niñez en Colombia? No la niñez como eslogan de campaña, ni como excusa para pedir fondos de cooperación internacional, sino como realidad tangible. Niños que matan. Niños que aprenden a disparar antes que a leer. Niños que no son hijos de nadie, salvo de un Estado que solo se acuerda de ellos cuando necesita estadísticas para un informe.

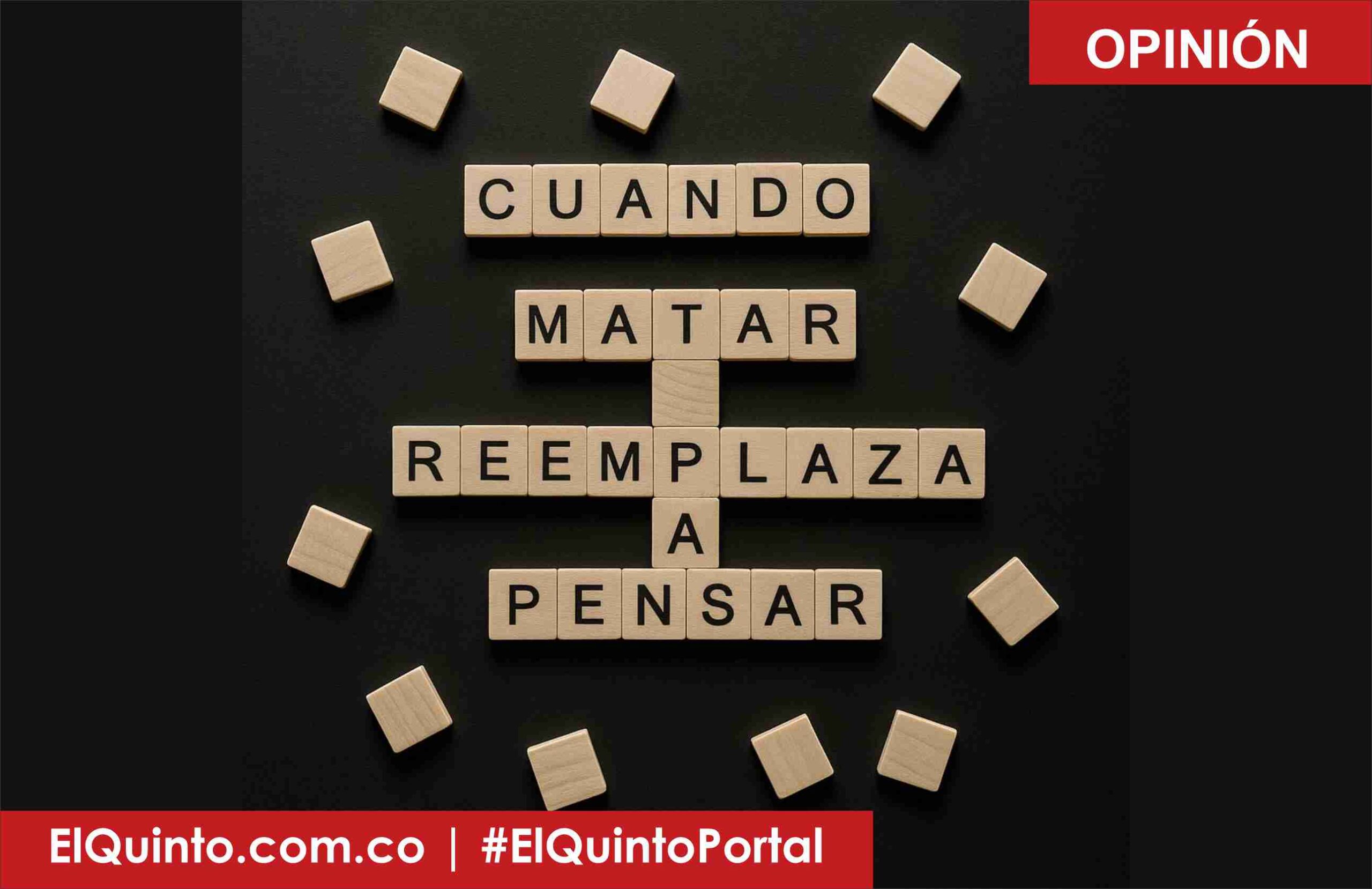

Pero es más cómodo reducirlo todo a la caricatura ideológica: “era un facho”, “era un comunista”, “era un corrupto”, “era un mártir”. Esas etiquetas nos ahorran el trabajo de pensar. Nos permiten seguir con el día como si nada. La violencia se convierte así en un reality show permanente: cambian los protagonistas, pero el formato es siempre el mismo. Y el público sigue enganchado.

Porque Miguel Uribe acaba de morir y no me voy a enganchar con la narrativa sensacionalista del niño asesino. Eso ya es alimento para noticieros y tuiteros. Lo que me interesa es explicar, desde el materialismo filosófico, por qué este homicidio es tan preocupante y grave para el país.

En el plano político, no estamos hablando de un asesinato cualquiera, sino de la ejecución pública de un actor relevante en la estructura del Estado. No importa si lo amabas o lo detestabas: era una figura que ocupaba un lugar en la maquinaria política. En cualquier sistema, la eliminación física de un miembro de esa maquinaria a manos de un civil y más aún, de un menor, no es solo un crimen, es un golpe al orden mismo que sostiene al Estado.

Un Estado no se sostiene por consensos emotivos, sino por la capacidad de controlar la violencia. Cuando un menor de edad puede eliminar a plena luz del día a una figura política, y hacerlo sin que las estructuras de seguridad lo impidan, se erosiona el principio de soberanía real. El mensaje que queda flotando es devastador: hay fisuras en el control del poder, fisuras tan amplias que incluso un niño puede atravesarlas.

Este hecho no solo es un síntoma de inseguridad: es la exhibición de que las categorías tradicionales de autoridad se han debilitado. Un país donde los homicidios de figuras políticas pueden ser ejecutados con esta facilidad es un país donde la violencia ya no está monopolizada por el Estado, sino fragmentada en múltiples centros de poder, legales e ilegales, que compiten entre sí.

Y no, esto no es solo “la corrupción” o “la violencia de siempre”. Es algo peor: es la pérdida paulatina de la capacidad de administrar la fuerza, sin la cual el Estado deja de ser Estado y se convierte en un territorio disputado.

El problema no es solo que un menor haya cometido un asesinato, sino que muchos celebran el hecho como si fuera justicia. Y ahí es donde la línea ética se derrumba. Porque desear y aplaudir la muerte de quien pensamos que encarna “el mal” nos convierte, sin matices, en lo mismo que decimos combatir. La violencia política, legitimada desde el odio, no tiene signo noble. No importa si el muerto era de tu partido o de tu antítesis ideológica: la celebración de su asesinato es la confirmación de que la podredumbre nos alcanzó a todos.

El rechazo a la celebración de su muerte no significa convertirlo en un mártir. Un país sano no necesita fabricar santos a partir de sus muertos, así como no necesita monstruos para justificar sus odios. La verdad política de un hombre no cambia por el hecho de haber sido asesinado: sus aciertos y errores siguen siendo los mismos. Pero en la maquinaria ideológica, el cadáver se vuelve herramienta: para unos, un trofeo; para otros, un altar. En ambos casos, el hombre real desaparece, sustituido por la caricatura útil para la causa del momento.

Un país no se pudre porque muera un hombre, sino porque empieza a ver la muerte como método legítimo. Cuando el asesinato se aplaude, la política deja de ser campo de batalla de ideas y se convierte en matadero. Celebrar que hoy matan a tu enemigo es redactar tu propia esquela. Porque el día que la regla sea que el adversario se elimina a plomo, ya no habrá debate ni disenso: habrá bandas disputándose la carroña del poder. Y cuando eso ocurra, ya no quedará Estado ni ley que nos contenga. Solo quedará la intemperie y el filo. Y ahí, en ese frío, descubriremos que lo que destruimos con nuestras propias manos no fue al enemigo, sino el último refugio que nos quedaba antes de la barbarie.

“¿Sabe qué tradujeron los indígenas?

—Pedazo diez‑dos: ‘Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense o diga diferente’. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país.”

Traducción al wayuunaiki del Artículo 12 de la Constitución de Colombia, citada y difundida por Jaime Garzón.

Deja una respuesta